يمكن لأفلام بعينها أن تَختزل تاريخاً إنسانياً، مُتخطيةً للحالة الوطنية، أي أن تختصر مفهوماً إنسانياً تتناوله أفلام كثيرة، لكن قلّة منها فقط، يمكن أن تحكي القصّة كلّها ضمن السياق المشترَك بين أفلام كثيرة ومن كل العالم، أي يمكن أن تكون، القلّةُ من الأفلام، مَجازاً بليغاً لصفٍّ طويل الأعمال السينمائية.

هذا هو حال فيلم الجزائري محمد الأخضر حمينة «وقائع سنين الجمر» في موضوع الاستعمار وضرورة مناهضته. أفلام أخرى يمكن أن تكون ممثلاً لمفهوم أو تيار أو تاريخ، «سارقو البسكليت» (Bicycle Thieves – 1948) للإيطالي فيتوريو دو سيكا يختصر «الواقعية الجديدة» في بلاده، «ساعة الجمر» (أو: الأفران – The Hour of the Furnaces – 1968) للأرجنتينيين فرناندو سولاناس وأوكتافيو جتينو يختصر «السينما الثالثة»، و»المدرعة بوتمكن» (Battleship Potemkin – 1925) للسوفييتي سيرغي أيزنشتاين يختصر ما سيُعرف لاحقاً بـ»الواقعية الاشتراكية» السوفييتية. وغيرها من أفلام في التاريخ بعيدة نسبياً، بخلاف الاختصارات الثلاثة المذكورة، عن فيلم حمينة، يمكن لها أن تمثّل مفاهيم مختلفة في تاريخ السينما وجغرافيتها.

تتقاطع عند «وقائع سنين الجمر» هذه الأفلام العظيمة الثلاثة، المتباعدة تاريخياً وجغرافياً والمتفاوتة أسلوبياً. فالفيلم الإيطالي لطبيعته «الواقعيّة الجديدة»، يتمحور حول أفراد منغمسين في بؤس ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث الفقر والبطالة تعمّ البلاد، من دون إشارة إلى التمرّد، أو حتى الرغبة بها. يأسٌ تام هنا. في الفيلم الأرجنتيني، وهو طويل نسبياً وتسجيلي، له شكل الفيلم النضالي، ينطلق من البؤس كذلك، لكن مانحاً عرضاً تاريخياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً مفصلاً، لعموم أمريكا اللاتينية وعلى الأخص الأرجنتين، منطلِقاً من هذه المقدمة المنطقية إلى التحريض على الثورة وإحداث انقلاب في حالة البؤس، وهذه ميزة «السينما الثالثة»، وعلى الأخص النوع النضالي منها. في الفيلم السوفييتي، وهو قصير نسبياً، تمردٌ عسكري وشعبي على الظلم الطبقي والعسكري. وهو نوع السينما السياسية في بدايات الاتحاد السوفييتي، قبل أن تصير «الواقعية الاشتراكية» إلزاماً منهجياً.

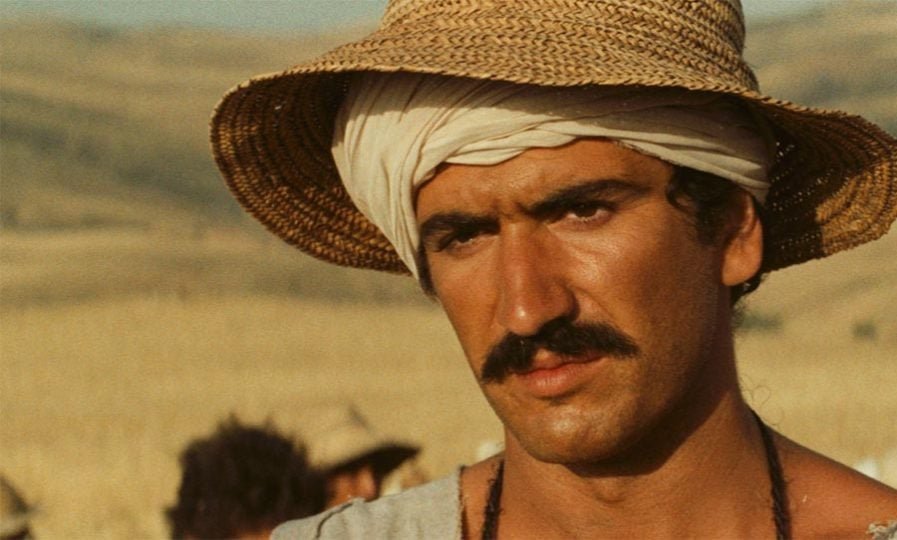

عند فيلم حمينة تتقاطع الأفلام الثلاثة، وتتكثف لديه مفاهيمُ البؤس والتحريض والتمرد، ما يجعله فيلماً اختزالياً لسينما مناهضةِ الاستعمار، من دون الوقوع في فخ الدعاية أو المباشَرة. الفيلم قصة فرديّة كما هو قصة جمعيّة، الفيلم سياسي كما هو اقتصادي واجتماعي، وأثرُ الاستعمار الكارثي عليها ثلاثتها ظاهرٌ بطبيعته في الفيلم. استطاع حمينة أن يقدّم هذا الاختصار التاريخي، في شكل ملحمة، قرابة 3 ساعات، لأحمد الأشبه بعوليس، محارباً وحوش الصقلوب في «الأوديسة»، الخارج من قريته الجبلية هائماً على وجهه، إلى مدينة باحثاً خائباً عن عمل، ليصير مجاهداً في حرب التحرير الوطنية.

الملحمة الجزائرية هذه، الثورية، هي إنسانية بالدرجة الأولى، وهذا ما يمنحها قدرة الاختصار. لم يصوّر الفيلمُ الثورة الممتدة من 1954 إلى 1962، بقربانِ قرابةَ مليون شهيد في 6 أعوام، بل السنوات القليلة الممهِّدة لها، ليكون الفيلم، قبل التحريض، تحضيريّاً لطبيعة الظرف الإنساني، الذي يعيشه الجزائريون قبل إشعال ثورتهم ونيل استقلالهم، بعد أكثر من 130 عاماً من استعمار حرص على إفقار الجزائريين وتفريقهم، عدا عن استعبادهم عمّالاً. هذا كله نراه في الفيلم، نرى كل الأسباب اللازمة لإشعال ثورة، في كل العالم، وإن بعد أجيال من الاضطهاد والاستحواذ.

يحكي الفيلم عن أحمد إذن، فلاح فقير يتجه إلى المدينة بعد مواسم من القفر والجفاف في قريته، الفلاح يصير عاملاً قبل أن يتحول إلى ثائر. في المدينة يلتقي بميلود، مجنون شكلاً لكنه ضمناً صاحب البصيرة الثاقبة من بين الشخصيات. من خلال قصة فرد ينتقل الفيلم إلى الجماعة، في القرية والمدينة، متوقفاً عند عام 1954، لحظة اندلاع حرب التحرير، من خلال مجموعات سرية رفضت بالسلاح، وكان المسار الوحيد للحرية، مواصلة الخضوع لمستعمر شديد الجشع والتوحُّش. ويقسم الفيلمُ حقباته الزمانية إلى عناوين: «سنوات الرماد» حيث الفقر والجفاف وهجرات الفلاحين، «سنة العربة» حيث الحرب العالمية الثانية، «سنوات الجمر» حيث تنتهي الحرب ويتنبّه الجزائريون لنداء الحرية، «سنة الهجوم»، حيث انتخابات عام 1947 واتخاذ طريق التمرد، «سنوات النار» حيث الانتفاضات في الأرياف وتنظيم المقاومة المسلحة، «الأول من نوفمبر 1954» حيث الشرارة الأولى للثورة.

الفيلم الذي عُرض بنسخة مرمَّمة ومبهِرة في مهرجان كان السينمائي عام 2025، في قسم «كلاسيكيات كان» بمناسبة 50 عاماً على عرضه الأول، وتحديداً على نيله السعفة الذهبية عام 1975 في المهرجان الفرنسي، ليكون أول فيلم عربي وافريقي ينال الجائزة السينمائية الأرفع عالمياً، الفيلم هذا نموذجي ضمن مفهوم سينما مناهَضة الاستعمار، يعود ذلك أساساً لتماهيه مضمونياً مع الثورة الشعبية للجزائريين، مع آمالِهم وقبلها آلامِهم، وهو ما جعله إنسانياً تاماً لا يمكن حصرُه بتجربة وطنية محدَّدة، بل، وقد تجنّبَ الخوض في حرب التحرير، كان من خلال الحقب الزمانية التي نقل فيها حكاية أحمد، والتي ستنتهي يوم اندلاع الحرب، كان ملحمةً يتشارك فيها الظرفُ الإنساني لكل مضطهَد، تمرّدَ على مضطهِده أم لم يفعل. هذا ما يجعله أقل مباشرةً من فيلم آخر، ممتاز كذلك، هو «معركة الجزائر» (The Battle of Algiers – 1966) للإيطالي جيلو بونتيكورفو، الذي نال كذلك جائزة سينمائية كبرى هي الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي.

الفيلم الإيطالي يبدأ حيث انتهى الفيلم الجزائري، مع الشرارات الأولى لحرب التحرير وينتهي عند الاستقلال. ما يجعل كلّ فيلم منهما مكمَّلاً بالآخر، بإنجازين سينمائيّين، بصريّين وسرديّين، عظيمين، وباستحقاق لجائزتين كبريين، استحقاق تام فنياً. أما سياسياً وتاريخياً، فقد منح كلٌّ من الفيلمين، بفوزه، قيمةً أخلاقية لهذه السعفة في كان، وذلك الأسد في فينيسيا.

فيلم محمد الأخضر حمينة، حملَه امتيازُه ليتخطى أفلام مناهضةِ الاستعمار وليجمع ما بين الأمثلة الثلاثة أعلاه، مفاهيميّاً، فهو مثل «سارقو البسكليت» فيلم فنّي تام، نافسَ واستحق أرفع جائزة سينمائية لاعتبارات هي فنية بالدرجة الأولى، يتوقّف أحدنا عند التصوير التأمّلي للصحراء المُقفرة، قبل أن ينتبه إلى موثوقيّة تفاصيليّة شديدة الواقعية، تَبرز كلّما اقتربت العدسة من الشخصيات. وهو مثل «ساعة الجمر» فيلم ثوري تام، إذ أحاط الظرفَ الثوري بكل المحرّضات اللازمة، الإفقار والاستعباد والاستحواذ (والاستغراب بالمفهوم الماركسي)، وهو وإن كان روائياً فقد استخدم مَشاهد أرشيفية وتوثيقية. وهو مثل «المدرعة بوتمكن» كذلك، حيث التمرد نهاية ضرورية لحالة ظلم مستقرّة، يأتي لينفضَها، بالرفض ودائماً بالسلاح، ودائماً يكون ردُّ الظالم بالمجازر. و»وقائع سنين الجمر» يصفُّ كذلك إلى جانب «معركة الجزائر» في نقلٍ مُحكَم سردياً وساحر بصرياً لواحدة من التجارب التاريخية الإعجازية لا عربياً ولا إفريقياً، بل إنسانياً، في مقاومة الاضطهاد، بل في الأمل دائم الاشتعال، وإن استمرّ لـ 130 عاماً وأكثر، وإن استقرّ بمليون شهيد وأكثر.

كاتب فلسطيني/ سوري