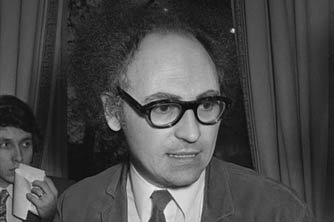

(ARCHIVES) Photo prise à Paris le 6 mars 1972 de l’essayiste et traducteur de la Bible Henri Meschonnic après avoir reçu le prix Max Jacob pour ses poèmes “Dédicaces-Proverbes”. M. Meschonnic est décédé le 8 avril 2009 à Villejuif à l’âge de 76 ans, a-t-on appris le 10 avril auprès de sa maison d’édition, Desclée de Browner. Né le 18 septembre 1932 à Paris, Henri Meschonnic, agrégé de lettres classiques, est l’auteur de nombreux recueils de poésies, d’ouvrages de linguistique, ainsi que de nombreuses traductions. AFP PHOTO

أكاد لا أعرف من زملائي في الجامعة التونسية من يتمثل في محاضراته ودروسه في الإيقاع بهنري ميشونيك الشاعر (1932 ـ 2009)؛ وكلهم أو جلهم، ولا استثني نفسي، لا يذكره إلا في بحوثه في اللغة والشعر والإيقاع. وليس لي في هذه المقالة أن أخوض في شعره، أو في سيرته على طرافتها وأثرها في نظريته، وهو الفرنسي الذي ولد لأبوين يهوديين روسيين. وقضى فترة الحرب العالمية الثانية، وهو طفل، مختفيا. وشارك طوال ثمانية أشهر في حرب الجزائر. وقد تمثل هذه التجربة في قصائده الأولى «قصائد الجزائر» المنشورة في مجلة «أوروبا» عام 1962. تعلم العبرية التوراتية أثناء حرب الجزائر، ثم تعهدها بعد ذلك، فترجم التوراة وافترض على «الكتاب المقدس» افتراضاته المغرية؛ وهو الباحث السجالي كما يقول عن نفسه، ما كان له أثر كبير في نظريته اللغوية وطروحه الشعرية وفي صياغة مفهوم خاص للإيقاع باعتباره تنظيما لحركة الكلام في الكتابة؛ ولا يزال الباحثون يستأنسون بمصنفه الشهير «في نقد الإيقاع» الصادر عام 1982 وهو الذي يعتبر الإيقاع تاريخانية الكتابة ـ القراءة التي تحد القصيد وتصنع مزيته، بل هي تمتد لتتسع لأعمال نثرية أدبية وفلسفية؛ ينهض لها سند من العبرية التوراتية، التي لم تعرف، في تقديره، التعارض الشائع سواء عند القدماء أو المعاصرين، بين الشعر والنثر، بل هو لا يفصل التجربة الشعرية عن تجربة الحياة، والشعر عنده هو تحويل شكل لغوي إلى شكل من أشكال الحياة، وتحويل شكل من أشكال الحياة إلى شكل لغوي. ومن ثمة لا تعارض عنده بين اللغة العادية واللغة الشعرية، وهاتان عبارتان مجردتان خلوٌ من المعنى. ولهذا يفضل أن يتحدث عن القصيد قبل أن يتحدث عن الشعر، ذلك أن كلمة شعر حمالة معان مختلفة، ونحن لا ندري أننا عندما نستعمل هذه الكلمة، نقول خمسة أو ستة أشياء في الآن ذاته؛ وهذا خليط كريه. فيما نحن إذا تحدثنا عن القصيدة أو القصائد فإنما نتحدث عن شيء محسوس عيني.

إن الشعر كلية، ويمكن أن يكون أشياء كثيرة: معنى الشعر الأكثر حسية هو مجموع القصائد التي كُتبتْ في هذه اللغة أو تلك، وبعبارة أخرى فإن الشعر هو قبل كل شيء ما تصنعه القصائد، إنه فعالية القصائد. ولكن هذا يمكن أن يكون «تذويتا» وعبادة، ومثال ذلك النظر إلى شعر الماضي، فإذا كان القصيد الذي يُكتب ينظر إلى شعر الماضي، فهو ليس بالقصيد، وإنما هو «تشعير» ليس إلا، وعليه فالقصيد «مغشوش» بالمعنى الذي نكون فيه مغشوشين عندما نخادع أنفسنا.

إن مشكلة القصيد هي أن نخلق الشعر ونعيد خلقه؛ وما نسميه قصيدا، هو شيء ما يغير الحياة ويغير اللغة في آن، انطلاقا مما نعيشه، وأن نتعلم حتى لا نعرف أبدا ما نفعله، وندرك أن قصيدا ما يكشف لنا مجهولنا الخاص، ومن ثم نحن ملزمون بالقول إن القصيد هو الذي يصنعنا أكثر مما نصنعه. يقول: «لأني لا أعرف ماذا سأكتب، أجدني في حال غريبة قبل كتابة القصيد، ولا أعرف بتاتا ماذا سأقول؛ ثم يأتي دون تفكير، أفكر بعد ذلك طبعا».

والقصيد بهذا المعنى مجازفة، بما أننا في مواجهة شيء ما لا نفهمه، لا نعرفه وهو مجهوله الفريد. وبما أن ما نكتشفه، هو في المحصلة الأخيرة، ما نكونه نحن، ما نصيرُه، فإن القصيد فعل أخلاقي. هو فعل يشرك الذات، وهو اكتشاف للذات، ومجازفة من الذات، وهو في الآن نفسه الفعل الذي تنبني به الذات. وما يهيمن على فكر اللغة خاصة هو فصام (شيزوفرينيا). إنها العلامة، أي الثنائية الداخلية بين ما هو صوت وما هو معنى، بين الشكل والمضمون..»أنا أسمي هذا فـُصَاما»، ولكن ليس معترفا به كما هو، ومن ثم فالأمر يتعلق بالمتقطع، أي بالتغاير الجذري بين العنصرين اللذين يكونان معا اللغة، أي يكونان ما نسميه معنى أو كلمات، بـَيْد أنها ليست كلمات وإنما هي جمل. إنه الخطاب وليس اللغة. ثمة إذن نقد لا بد منه للمفاهيم السائدة في اللغة، يفضي أيضا إلى طرح مشكلة الترجمة. فإذا كنت تترجم رواية لبلزاك أو فصلا لهيجل، فإنك تترجم قصيدا، «لأني أسمي قصيدا كل ما يغير الفكر، وهذا لا علاقة له بتعريفات الشعر الشكلية: السونيتة [قصيدة من أربعة عشر بيتا] شكل البيت، إلخ. أنا أعرف القصيد من حيث هو شكل حياة يغير اللغة وشكل لغوي يغير شكلا من أشكال الحياة.. الروايات العظيمة، هي روايات لأنها تحمل قصيدا في مطاويها، والآثار الفلسفية العظيمة يجري فيها القصيد هي أيضا. وإذ نعرف الشعر على هذا النحو، فهذا يفضي بنا حتما إلى نقد التعريفات الشكلية».

ولعل هذه العلاقة بين اللغة والحياة هي أيضا صلة انشداد ميشونيك إلى التوراة وتفكيره فيها. وثمة تفسيران في الأقل يقر بهما: أحدهما أنه تعلم العبرية التوراتية عندما كان جنديا في الجزائر. كان في خنيفه (نسيج من كتان غليظ) كتاب نحو للعبرية التوراتية، بالإنكليزية، وهناك بدأ فعلا هذه الدراسة، وهو في السابعة والعشرين من عمره. أدرك، وهذا ما كان ظاهرا للعيان أن العبرية التوراتية، وبالأمثلة التي كان يقرأ، لا علاقة لها البتة بما كان يستطيع قراءته في الترجمات، وكانت هذه صدمة أولية؛ وكانت الحرب قد وضعت أوزارها. ويتساءل: «ماذا كنت فعلت أنا لأكون يهوديا؟ ويجيب: «لم أكن مسؤولا عن ذلك! ماذا كان يعني ذلك عندي؟ لم يكن لدي أي ثقافة دينية. أعتقد أنني أخذت في تعلم العبرية عسى أن أضفيَ معنى على شيء ما لا تملكه اليهودية، بالنسبة إلي». ويضيف «ومثلما يقول «هين»: ‘اليهودية ليست دينا إنما هي شقاء.. لا أدري إن كنت توصلت إلى معنى، ولكن هذا لم يكن له بالتأكيد أية علاقة بالدين. لماذا التوراة؟ بعد الخدمة العسكرية، وقعت، وأنا أبحث عن بعض الكتب، على مصنـفات في النحو وفي إيقاعات العبرية التوراتية، كتب فنية.. وكان هذا افتتانا ثانيا. أعتقد أن أهمية الإيقاع الأساسية في اللغة، بالنسبة لي أنا الذي يحاول أن يفكر في اللغة، تأتي من التوراة. وهذا يأتي أيضا من أشياء أخرى استطعت أن أفهمها خلال تعلمي.. أشياء لغوية، ولا علاقة لهذا بالدين».

ويعترف ميشونيك بأنه نشأ ودرج في أسرة لم تكن متدينة، ولم تكن هناك تربية يهودية، ولا احتفالات. ويقول: «بعد الحرب، كان الشيء الوحيد الذي يفعله والداي هو الذهاب إلى البيعة في عيد الغفران، ولكني أعتقد أنهما كانا يفعلان ذلك للقاء الأصدقاء. كان سلوكا اجتماعيا. كانا يصومان أيضا، وعندما كنت في سن المراهقة، كنت أشاركهما الصوم، بَيْدَ أن هذا كان له معنى اجتماعي أكثر منه دينيا». وعليه فقد يكون التفكير في الأخلاقي والسياسي انطلاقا من القصيد، هو التفكير انطلاقا من هذا الناقص، بما أنه يقول إن القصيد يُجَلي ما لا نعرفه بعد. ألا يكون الأخلاقي عندئذ موضع سؤال؟ وهو كذلك في تقديره، ولكن التفكير في الأخلاقي والسياسي انطلاقا من القصيد، هو تفكير في تفاعلهما، في تغير كل منهما بواسطة الآخر، فيما هما في ثقافتنا الأخلاقية والسياسية منفصلان، وأشياء اللغة منفصلة، وكذلك أشياء الفن. وما يقحمه ميشونيك ويسعى إلى إظهاره أن القصيد وحده، على نحو ما يفهمه، يستطيع أن يوضح التفاعل بين اللغة والفن والأخلاقي والسياسي، ويمكن من التفكير فيه. وهو لا يستثني النص الديني من هذا، فالتوراة هي عنده نص مثل أي نص، بخواصه، ولكن هذا يصح على قصيد لليوباردي وكيتس وفيكتور هوغو، أو أي واحد آخر. والأمر يتعلق بمبدأ القصيد، لا بهذا القصيد أو ذاك. والتوراة نص له خصوصيته الشعرية والثقافية لا شك، لكن لـ»سوء الحظ، أنه نص حمال لديانات كثيرة. وهذا مشكل الديني والديانات، تلك التي لا يحسن الخلط بينها وبين العلاقات [التضمينية] الخاصة بالقصيد».

يقول: «لتكن التوراة نصا دينيا، أنا أظن أن هذا من سوء حظها، ولكن الأمر جرى هكذا تاريخيا، ولا نستطيع حياله شيئا. هذا جزء من النص، من هذه الكتلة من النصوص، وما يعنيني أكثر منها، هي نقطة انطلاق رائعة لتجديد فكر اللغة والترجمة؛ ومن ثم فكر المجتمع، بواسطة نظرية الإيقاع التي استخلصتها منها [التوراة]، من حيث هي تنظيم لحركة الكلام الذي تؤديه ذات تقوم بتوزيع كل نظرية لغة القصيد. ومن هنا، فإن نظرية الترجمة وتطبيقها هي التي تتغير، لكيلا نقتصر على ترجمة ثنائية العلامة، وإنما ننعطف على محتوى القصيد».

كاتب تونسي