في الذكرى الأولى لرحيل القاص رشاد أبو شاور، لا بد من كلمة تحيي ذكراه وتحيي ذكرى الأيام الماضية التي نشرها في بيروت عن دار الآداب 1970 وفيها نماذج مستمدة من أجواء النكسة 67 وما قبل عام 1948 ففي :»بنادق عتيقة» يشكو بعض رجال مخيم النويعمة من قلة السلاح وعدم توافر الذخيرة. وفي أخرى «زمن النابلم» يلاقي سائق المرسيدس العمومي حتفه وهو يحاول النجاة بأسرته والوصول بها إلى الضفة الشرقية من النهر. أما قصة «ذكرى الأيام الماضية»، فيجمع فيها مقاومة الراهن إلى مقاومة الماضي، فيتذكر أبطال القصة: الشهيد أبو علي تاركا زوجته أم علي لتقيم في مخيم جباليا بعد النكبة، لكن ابنه علياً يواصل النضال مستردا بندقية أبيه، فقد يحتاج إليها ذات يوم.

وإذا انتقل القارئ لمجموعته الثانية «بيت أخضر ذو سقف قرميدي» 1974 فسيجد الكاتب ينتقل لمرحلة جديدة هي العمل الفدائي، مع التحول في الوقت نفسه لأسلوب آخر في كتابة القصة، والاقتراب بها من روح الشعر. ففي القصة التي حملت المجموعة عنوانها طفلان يرسمان بيتا ويحلمان بالعودة إليه، فتقصفهما طائرة صهيونية لإحباط الحلم، فتتناثر الألوان وتطير الأوراق وتستقر الجمجمتان متباعدتين مثل برتقالتين ذابلتين. وفي «الشجرة»، يتخلى الكاتب عن الشخصية، بمفهومها المعتاد، ويقترب بالقصة من قصيدة النثر. وفي «حالة حب»، نجد تداخلا لافتا بين الواقع والحلم. وفي منشور سري يلجأ الكاتب لتقطيع القصة لمقاطع، ولوحات سردية، يفرق بينها بعنوانات فرعية مثل، حدث في إسبانيا، وأسماء الفلسطيني الحسنى. وهذه القصة ذات التركيب الجديد يستعيد فيها أجواء ثورة القسام عام 1936.

وفي «الأشجار لا تنمو على الدفاتر» 1975 يواصل اتباع هذه الطريقة فهي نقلة نوعية في مشروعه القصصي، لأنه فيها يستخدم للمرة الأولى الرموز التي استوحاها من عالم الأطفال، أو من التراث، كما نجده في قصة «اغتيال المتنبي»، وقصة «عكا والإمبراطور». ففي كل منهما استعاد بعض ما هو شائع، ومتداول في التراث. واتكأ على شخصيات كطارق بن زياد، وتيمورلنك، وجلال الدين شاه في قصة الذي مات، فهو نموذج للمحارب الذي لا يستسلم. أما في «عكا والإمبراطور» فيعيد كتابة حكاية معروفة عن نابليون الذي تراجع جيشه مهزوما أمام أسوار عكا.

وأجواء مجموعته «مهر البراري» الصادرة 1977 لا تختلف عن هذه الأجواء، وتعد «بيتزا من أجل ذكرى مريم» 1981 أكثر مجموعاته نضجا، وتفوقا، على رأي الكثير من الدراسات التي تناولتها، فالسارد فيها يعبر عن أساه لمقتل مريم وفي أحشائها طفلهما المنتظر. ولذا يشعر منذ رحيلها بشعور المنتظر وإحساسه. يدلف إلى مطعم ليتناول قليلا من الطعام، ويطلب قطعتي بيتزا. فيعجب (النادل) ويسأل عما إذا كان ينتظر أحدا. فيجيب أنتظرها من سبع سنين، وربما أقضي العمر كله منتظرا. وكل ما آمله هو أن تصيبني رصاصة ولو طائشة تلحقني بها في أقرب مخيم. يقول هذا متذكرا حامداً الذي يحمل البندقية ملتحقا بالشيخ عز الدين.

ومن مجموعاته اللطيفة «حكايات الناس والحجارة» 1988 فهي تنقلنا لأجواء انتفاضة غزة – ديسمبر/كانون الأول 1987 ففيها لفت النظر إلى تكثيف القصة ، والاقتراب بها من القصيرة جدا. ومزيَّتها كثرة الحوار، وبعضها يقتصر على الحوار كقصة «ارحلوا، والمعلم، والوطني، والإعدام». وفي «الضحك في آخر الليل» 1990 يروي من باب التغريب والتعجيب حكاية الجنين، الذي يمتد انتظار الأم له أكثر من عام، مما استدعى زيارة الطبيب الذي يقرر على عجل إجراء عملية قيصرية، فالجنين يتمتع بصحة جيدة، وقد فاتت أشهر على موعد الولادة. سمع الجنين الحوار فتكلم رافضا الخروج من الرحم حتى بعملية قيصرية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يشجع على الولادة. فالحياة خارج الرحم مليئة بالضغوط، والقيود. إذ سمع ما سمع من أحاديث متكررة عن الحدود والمطارات والسجون والموت والقتل، فقرر ألا يغادر عتمة الرحم.

ومن مجموعاته التي تستأثر بالإعجاب، وتستثير الفضول، «سفرُ العاشق» 2009 ففيها تتجلى شدة عشق الكاتب للمكان. فالمكان والإنسان وجهان لقطعة النقود الواحدة، ومن القصص التي تؤكد هذا قصة «حبوبية أبو ياسين»، كان السارد قد تعرف على هذا الرجل الذي يبيع الحبوبية الساروجة في دمشق. وبعد ثلاثين عاما من مغادرة الشام عاد ثانية بهدف الزيارة، ولكنه لم يجد أبا ياسين، بل وجد فتىً أمام قدر الحبوبية الذي يتصاعد منه البخار. فسأله عن الرجل، فقال: أبو ياسين يا عم أعطاك عمره. فتتوالى الذكريات، وتنصهر في القصة مقومات الحكاية؛ الحدث والراوي والشخصية، والحبوبية والمكان: ساروجة الشام، والغرفة الصغيرة المستأجرة، مالكة الغرفة، وابنتها العانس، والموقع الأليف، ومظالم الشيخوخة التي تتكدس على الجدران، وملامس السطوح، والأبواب العتيقة، تلك التي يتحسسها ويتقراها بيديه، والدموع تنهمر من عينيه.

رواياته

أما في الرواية، فقد صدرت روايته الأولى، وعنوانها «أيام الحب والموت» عام 1973 وفيها ينحو منحاه في قصصه القصيرة من حيث النظرة الشمولية لقضية فلسطين، بدءا بالتصدي للهجرة اليهودية قبل عام 1917 وبعده، ومرورا بثورة عام 1936 و1939 ودخول ما يعرف بجيش الإنقاذ، فالنكبة التي تمت على أيدي هذا الجيش. مع التركيز في هذه الرواية على قريته ذكرين، فيما كان عبد القادر الحسيني يرتقي شهيدا في معركة القسطل على كثب من القدس. وفيها يستخدم الكاتب الراوي كلي العلم، وشخصيات من عشائر العواونة، والمخاتير، وعملاء الإنكليز، واعتمد تقنيات عدة: كالتذكر، والاسترجاع، والتنقل من مكان لآخر لإبراز الطابع المحلي، واعتمد الحوار مقتربا فيه من لغة الحديث اليومي.

أما رواية «البكاء على صدر الحبيب» 1974 فحظيت بالكثير الجم من الإعجاب. وتعد تلك الرواية نقلة نوعية قياساً بروايته الأولى، فقد عمد فيها لاستخدام تقنية زوايا النظر التي شاعت بعد صدور «رباعية الإسكندرية» لدارييل. واضطر لاستعمال هذا البناء دون غيره نظرا لتباعد آراء الشخوص في التنظيم (فتح) واختلافها. فبعض الشخوص يمثلون الفئة الفاسدة في الثورة. وبعضهم يمثلون الفئة النقية التي تسعى لإحداث ثورة في الثورة. ومن الشخصيات التي تدعو لهذا خليل. وقد انتحر احتجاجا على ما يسود التنظيم من انتهازية وفساد. وكان قد شارك في معركة الكرامة في مارس/آذار 1968 وغيرها من العمليات الفدائية، ولكنه انتحر حين تأكد أن تصحيح المسار أمرٌ مستحيل في مهزلة الثورة والثورة المضادة.

في «العشاق» 1977 يختلف الأمر. لأن معظم المجريات تقع في المحتل من فلسطين عام 1967 ولذا وجد فيها محيي الدين صبحي ما ينبئ عن سقوط الضفة بيد الاحتلال قبل وقوعه، ولكن الشبان في أريحا سرعان ما نظموا أنفسهم، وانتشرت خلايا المقاومة في مخيمات النويعمة وعقبة جبر وعين السلطان. فهي بهذا تقدم رؤية شاملة تسلط الضوء على الأسباب وتفسر النتائج، وتصف المقاومة من الداخل في بناء طبيعي ترتب فيه الحوادث، وتبوَّب، وفق وقوعها في الزمان والمكان.

أما روايته «الرب لم يسترح في اليوم السابع» فهي تروي حكاية «الخروج» من بيروت للمنافي في تونس وغيرها من البلدان. وعلى الرغم من تنويه عبد الرحمن مجيد الربيعي بها، وإشادة عبد الرزاق عيد بها 1988، أرى فيها أضعف رواياته، لكونها أحاديث، ومواقف تروي حكاية الرحلة من شواطئ بيروت إلى تونس، مرورا في بعض الموانئ، بباخرة تحميها البوارج الأمريكية والفرنسية، تتخللها حوارات تدينُ فريقا من المقاومة، وتبرئ فريقا في مسعى لتصفية الحسابات، وهو مسعىً يثير سؤالا فمن يصفي من؟

علاوةً على أن المشاكلة بين السفينة التي غادر بها المقاومون، بتلك التي عاد بها أودسيوس في الملحمة الإغريقية المعروفة إلى إيثاكا، وتاه في الرحلة نحو عشر من السنين، لقي فيها الأهوال، مشاكلة مفتعلة.

وفي عام 1993 نشر رواية بعنوان «شبابيك زينب»، وقد جعلها مقصورة على أجواء الانتفاضة التي شملت قطاع غزة والضفة الغربية وما وراء الخط الموسوم بالأخضر، وإن كان في حقيقته أسود لا أخضر. تجري معظم وقائع هذه الرواية في نابلس والقدس وما بينهما. والشخصيات فيها متعددة أبرزها زينب، التي تقوم بدور بارز في توزيع المنشورات والمقاليع على شبان الانتفاضة وثوارها، على الرغم من أن خطيبها يقضي محكوميته في السجن لاتهامه بالتحريض. ويصوّر الكاتب تزايد التوتر في المدينة، وبصفة خاصة في يوم الجمعة الذي شيعت فيه جنازة أشرف داود، وثلاثة آخرين. وأصيب فيه ناصر الهواش ونقل إلى المشفى في حال ميئوس منها. يحدث ها هنا تحولٌ، إذ يتدخل طرف آخر ممثلا في (يهيل) وهي إسرائيلية تبحث عن متبرع بقلب لشقيقها المصاب، فيرشدها أحدهم لناصر الهواش. وتجري مساوماتٌ، هي في رأي العائلة رخيصة، ويتدخل السماسرة، إلا أن التنظيم في النهاية يأبى وضع قلب جريح فلسطيني لآخر صهيوني.

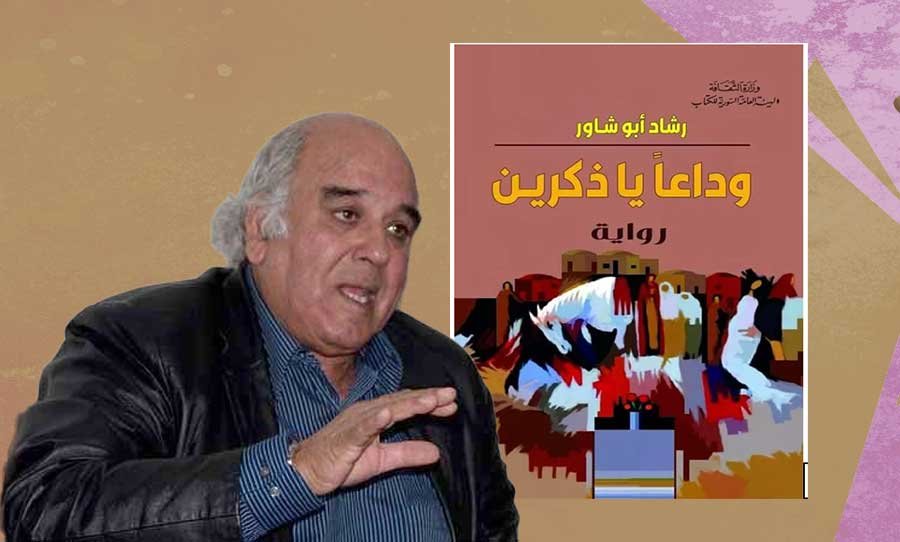

وفي عام 2012 صدرت له رواية في بيروت عن دار الآداب بعنوان «سأرى بعينيك يا حبيبي». يتناول فيها موضوع الإرهاب، والجهاديين.. يبدو أنه تعجل في نشرها ففيها الكثير من المشكلات كتنميط الشخوص فالشرير شرير فقط، والطيب طيب فقط، السرد فيه الكثير من الافتعال لاسيما على مستوى الحوار، الذي لا يخلو من تصنع. بعد هذه الرواية اختتم مشروعه بـ»وداعا يا ذكرين» (2016) و»الحب وليالي البوم» (2018) و»ترويض النسر» 2019 وهي روايات يقترب فيها الراحل من السيرة: سيرة القرية وسيرة أبيه وسيرته فعليه رحمة الله.

ناقد من الأردن