بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا مطلع الألفية ـ عام 2002 تحديداً ـ برز اهتمام جديد بالتاريخ العثماني، متأثرا بسياقات عدة، أبرزها دخول تركيا مرحلة انفتاح جديدة، وعودتها للتواصل مع العالم العربي بعد فترة من القطيعة السياسية والثقافية. ولم يقتصر هذا الاهتمام على الدراسات الأكاديمية، بل امتد إلى الثقافة الشعبية من خلال الدراما التاريخية، مثل مسلسلات «أرطغرل» و»السلطان سليمان»، التي أعادت إحياء ذاكرة الماضي العثماني. كما ساهم الانفتاح السياحي أمام العرب في تعزيز هذا الاهتمام بالذاكرة العثمانية.

لم يكن الاهتمام بالتاريخ العثماني وليد هذه المرحلة فحسب، بل كان حاضراً قبل عام 2000 بفضل جهود عدد من المؤرخين العرب، الذين خاضوا معركة فكرية وأكاديمية لإبراز هذه الحقبة والدفاع عنها. من هؤلاء المؤرخين: عدنان البخيت، ونيللي حنا، ومحمد الأرناؤوط، ومحمد عفيفي، وعبد الرحيم أبو حسين، الذين قدموا قراءات متنوعة للتاريخ العثماني. مع ذلك، فإنه لا بد من الإشارة إلى أننا ما بعد عام 2000 شهدنا أجواء سياسية جديدة أثرت على الاهتمام الشعبي بهذا التاريخ.

بعد عامي 2010 ـ2011 تحولت إسطنبول إلى مركز رئيسي لاستقبال اللاجئين والمهاجرين العرب، خصوصا السوريين، إضافة إلى مصريين وتونسيين، كما أصبحت مقصداً لطلاب عرب كثر.

ويمكن القول، إنه حتى عام 2013ـ 2015، سادت قراءة رومانسية للتاريخ العثماني، اتسمت بقدر من التمجيد، ربما كجزء من بناء إحساس ثقافي يساعد اللاجئين على الاندماج في المدن التركية، أو كتعبير عن احتفاء بتاريخ إسلامي عريق حاضر في وجدان المنطقة. تجلّى هذا الاهتمام في سلسلة كتب ترجمت إلى العربية لمؤرخين بارزين، مثل أعمال إيلبر أورطايلي، التي أضافت عمقا جديداً لإعادة قراءة التاريخ العثماني. لاحقاً، تأثر قسم كبير من المثقفين واللاجئين العرب في تركيا بتحولات سياسية بارزة، أبرزها سقوط نظام مرسي في مصر، والضغوط السياسية الداخلية في تركيا، وبالأخص حول شخصية رجب طيب أردوغان، ما أعاد تشكيل الاهتمام العربي وحتى التركي بفترة السلطان عبد الحميد الثاني، الذي بقي في الذاكرة الإسلامية العربية والتركية كشخصية قيادية، حاولت قيادة مشروع حداثي مرتبط بالتقاليد والهوية، لكنه تعرض لمؤامرات داخل الدولة. ومع الاقتراب من عام 2019، بدأنا نشهد تشكل وعي شعبي جديد في صفوف اللاجئين العرب بالتاريخ العثماني، متأثراً هذه المرة بتصاعد العنصرية في الشارع التركي، تجاه اللاجئين السوريين، ما انعكس على قراءة المثقفين العرب لهذا التاريخ. فقد بدأت «السردية الذهبية» التي رسخت لعقود تتبدل تدريجيا، وبرزت مقاربات أكثر نقداً للعلاقة بين العرب والعثمانيين. واستشهد كثيرون بأعمال البدير الحلاق، الذي أظهر في يومياته لمدينة دمشق في القرن الثامن عشر، أن الحياة في المدينة لم تسر دائما في سلام ووئام، بل كانت مليئة بالخلافات بين المركز والأطراف، وبين الأتراك والعرب، بما يكشف عن صعوبة اختزال هذه العلاقة بصورة مثالية.

وكانت النتيجة إعادة تبني رؤى سابقة عن العثمانيين والأتراك، تكشف تمسكهم بلغتهم وثقافتهم وهويتهم. وما يلفت الانتباه أن هذه التحولات في النظرة، بغض النظر عن دقتها، جرت خلال عقد واحد فقط، ما يثير سؤالاً أوسع، وهو كيف قرأ المثقفون العرب تاريخ المنطقة الممتد منذ دخول العثمانيين إلى بلاد الشام عام1516 وحتى اليوم، وكيف تأثرت هذه القراءة بالأحداث السياسية المتعاقبة. من هنا برز مشروع المؤرخ الأردني-الشامي مهند المبيضين، الذي وثّق هذه التحولات في تخيل العثمانيين في كتابه الضخم «العثمانيون بعيون عربية»، جداول للنشر، الذي رصد كيف نظر المثقفون العرب إلى العثمانيين على امتداد خمسة قرون: كيف صاغوا صورتهم الأولى، وكيف أعادوا النظر فيها لاحقا، وكيف أثرت الأحداث السياسية الكبرى على هذه الرؤية، إلى جانب علاقة «المحلي» بـ»المركزي».

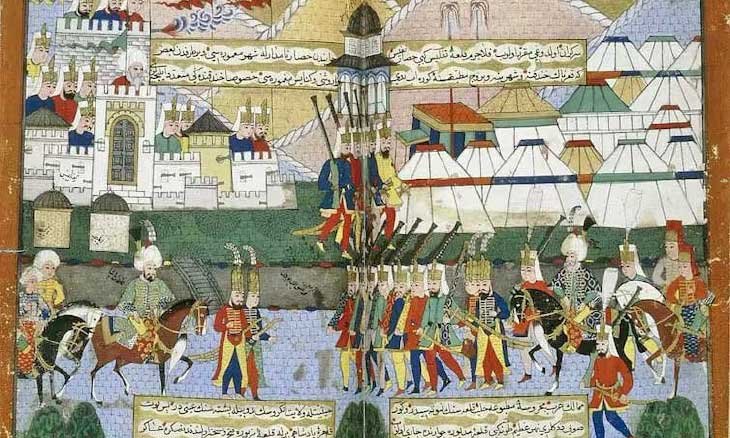

يوضح المبيضين أن العلاقة بين العرب والسلطة العثمانية لم تكن ثابتة، بل متشابكة، تتراوح بين التوتر والتعاون، وتخضع لتغيرات سياسية واجتماعية. الكتاب ضخم، ومن الصعب الإلمام بكل محتوياته، إلا أنه يمكن المرور سريعا على بعض المحطات التي أشار إليها المؤلف. يبدأ المبيضين قراءة التاريخ العثماني منذ القرن الخامس عشر، مع بروز النفوذ البرتغالي في المحيط الهندي، ما شكل ضغطا على المدن العربية، وفتح الباب أمام التوسع العثماني في الشرق. بعد هذه المقدمة، يتوقف عند لحظة دخول العثمانيين إلى المنطقة، وهي لحظة فاصلة عبرت عنها بنادقهم الجديدة التي هزمت سيوف (أسلحة المماليك التقليدية)، وهو تحول أثار اهتمام مثقفي ومؤرخي تلك الفترة، عبر نصوص متعددة، من بينها رسالة الشيخ ابن علوان بعنوان «نصيحة الشيخ علوان إلى السلطان سليم بن عثمان»، وهي رسالة لم تحقق بعد.

في هذه الرسالة، حاول ابن علوان تذكير السلطان سليم بمسؤوليته تجاه رعيته، مؤكداً ضرورة الاقتداء بسلوك النبي، كما لم يظهر حماسا كاملا لهذا التحول، بل عبر عن موقف نقدي لبعض سلوكيات ولاة الأمر الجدد. في المقابل، نجد رؤية أخرى عند المؤرخ الدمشقي أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري ـ ابن الحمصيـ الذي حاول في تدوينه للأحداث تتبع معركة مرج دابق، وفهم التحولات السياسية التي أعقبتها. ومن بين ملاحظاته استخدام الألقاب، إذ أطلق لقب «ملك الروم» على السلطان سليم الأول، بينما وصف قانصوه الغوري المملوكي بالسلطان. وهنا يظهر ابن الحمصي دقيقاً في اختياره للألقاب، ويبدو أن هذه الدقة ناجمة عن معرفته الواسعة بأحوال العثمانيين، قبل قدومهم للمنطقة، إذ يبين المؤرخ التركي إيلبر أورطايلي، أن لقب ملك الروم كان المفضل لمحمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية عام1453 بوصفه امتدادا لتاريخ المدينة العريق.

مع الاقتراب من القرن السابع عشر، برزت صورة أخرى تمجد العثمانيين، ربما انطلاقا من شعور بعض المثقفين بحالة الاستقرار التي عاشتها بعض المدن، مقارنة بالقرون السابقة، لكن هذه الرؤية لم تكن موحدة، بل متفاوتة. فالمؤرخ عبد الملك بن حسين العصامي، اعتبر حكم العثمانيين امتداداً لسيرة السلف الصالح، بينما نرى المؤرخ أبي بكر العوفي الصالح الدمشقي المصري (توفي عام 1683) يركز على رصد الخلافات في القاهرة بين القوى المصرية الطامحة للنفوذ والقوى العسكرية العثمانية، ما يعكس أن نظرة المثقف كانت تتأثر بموقعه وظروفه.

مدافع بونابرت:

مع مطلع القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، شهد التاريخ لحظات فارقة أعادت تشكيل العلاقة بين العرب والعثمانيين، أبرزها قدوم نابليون بونابرت، وحملة إبراهيم باشا إلى بلاد الشام، ما دفع المثقفين لإعادة التفكير في العلاقة بين المركز والأطراف، وتخيل صورة العثماني. وقد شهد القرن التاسع عشر تحولات ضخمة، أهمها فترة التنظيمات العثمانية في إسطنبول 1839، ودمشق لاحقاً عام 1860 التي اعتبرها المؤرخ المعاصر السوري زهير غزال، بمثابة اللحظة التي أسست لدولة مركزية واستبدادية في سوريا المعاصرة. كما أثارت لحظة الانقلاب الدستوري على السلطان عبد الحميد الثاني جدلا واسعا بين النخب القومية، وأُعيدت قراءتها بعد الحرب العالمية الأولى من منظور جديد، إذ ظهر ضباط مثل جمال باشا وطلعت باشا حاملين أفكار التتريك وفق السردية القومية العربية، وهي سردية ظل كثيرون يرددونها إلى اليوم، كما مثلت فرصة لبعض المؤرخين الأتراك لإعادة قراءتها، كما في كتاب حسن كايالي المترجم إلى العربية بعنوان «الحركة القومية العربية بعيون عثمانية».

خصص المبيضين الفصول الأخيرة للتطرق للجهود التأسيسية لبعض المؤرخين العرب، مثل السوري عبد الكريم رافق، الذين قدم قراءة جديدة للتاريخ العثماني لبلاد الشام، رغم الإطار السياسي العروبي الذي عاش فيه، المعادي للعثمانيين، كما اعتمد على مصادر جديدة (السجلات الشرعية)، وركز على التاريخ الاجتماعي واليومي بدلا من السياسي. كما خصص فصلاً واسعا لدراسة جهود المدرسة السعودية في التاريخ العثماني، التي أولت اهتماما واسعا لفترة المئة سنة الأخيرة من حياة العثمانيين في الجزيرة العربية.

ربما يبقى الفصل الغائب عن الكتاب ما يتعلق برصد واقع الدراسات العثمانية اليوم في الجامعات العربية، وسط غياب المؤرخين التأسيسيين وعدم وجود بدائل، وهو مجال يحتاج إلى دراسة مستقبلية، إلى جانب أن هناك عشرات الطلاب العرب الذين درسوا التاريخ في السنوات الأخيرة داخل الجامعات التركية، وقدموا أطروحات تستحق البحث والمتابعة. وفي المجمل، قراءة صورة العثمانيين في الذاكرة العربية تثبت أن الاهتمام بالتاريخ العثماني ليس ثابتا، بل تغير مع تحولات السياسة والمجتمع، وعكس تفاعلات مركبة بين الذاكرة والهوية والظروف السياسية.

كاتب سوري